【親知らずを放置すると起こる4つのリスク|早めの抜歯で防ぐ】

こんにちは!東急池上線・大井町線「旗の台駅」東口から徒歩30秒、

イオンタウン旗の台2階の歯医者、旗の台歯科・矯正歯科です。

「親知らずが痛いけど、今は我慢できるから放っておこう」と思っていませんか?

実はそのまま放置すると、歯並びや歯ぐき、あごの骨にまで悪影響が出ることがあります。

今回は、親知らずを放置したときに起こる4つのリスクと、

抜歯のタイミングや注意点について詳しくご紹介します。

1. 虫歯・歯周病のリスクが高まる

親知らずは奥に位置しているため、歯ブラシが届きにくく、食べかすやプラークが溜まりやすい場所です。

その結果、手前の歯(第二大臼歯)まで虫歯や歯周病になるケースが多く見られます。

一度虫歯が進行すると、治療が難しくなるうえ、親知らずのせいで隣の歯を失うこともあります。

親知らずがまっすぐ生えていなくても、歯垢はしっかり溜まります。

「痛くない=問題ない」とは限りません。

2. 歯並び・咬み合わせが乱れる

横向きや斜めに生えた親知らずは、手前の歯を強く押す力を加えます。

その力によって、前歯の歯並びが徐々に乱れたり、矯正後の歯が動くこともあります。

特に矯正治療を受けた方は、後戻りの原因になりやすいため注意が必要です。

奥歯の違和感や微妙なずれを感じたら、親知らずが押している可能性があります。

早めのレントゲン検査がおすすめです。

3. あごやリンパまで炎症が広がることも

親知らずの周囲は細菌感染が起こりやすく、放置すると智歯周囲炎を発症します。

歯ぐきの腫れ・痛み・口が開きづらいなどの症状が現れ、重症化するとリンパ節やあごの骨まで炎症が広がることもあります。

炎症が強い状態で抜歯を行うと治りが遅くなるため、症状が出る前の抜歯が理想的です。

発熱や頬の腫れがある場合はすぐに受診を。

抗生剤の処方と感染コントロールが必要になることがあります。

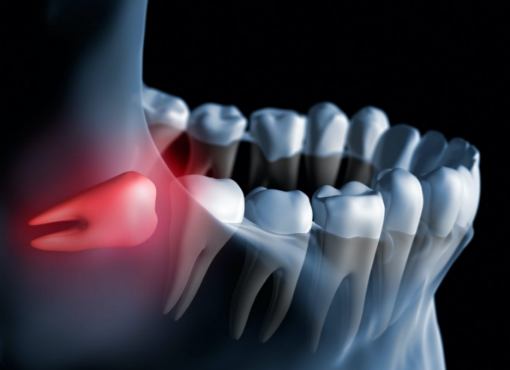

4. 親知らずの周囲に嚢胞(のうほう)ができる

親知らずを長期間放置すると、歯のまわりに嚢胞(のうほう)と呼ばれる袋状の病変ができることがあります。

初期は自覚症状がなく、発見が遅れると骨の吸収や神経圧迫を引き起こすことも。

定期的なレントゲン検査で早期発見することが、骨や神経を守るカギになります。

歯の根のまわりにできる液体のたまった袋状の病変。

大きくなると外科手術が必要になる場合もあります。

親知らずは「痛くなる前」にチェックを

親知らずは一見問題なく見えても、歯ぐきの下で斜めや横向きに埋まっていることがあります。

痛みが出てからでは炎症が進行していることが多く、抜歯後の腫れも強くなります。

痛くなる前に歯科でレントゲンを撮り、方向や状態を確認することが最善の予防です。

当院ではCT撮影による三次元診断で、神経や骨の位置を確認し、安全に抜歯を行っています。

難症例の親知らず抜歯にも対応。

腫れ・痛みを最小限に抑える低侵襲な抜歯を心がけています。

参考文献

- 日本口腔外科学会『智歯(親知らず)の抜歯に関する指針』2021年版

- 厚生労働省:歯科疾患実態調査

- 日本歯科医師会『口腔感染症と全身への影響』

- 日本大学歯学部 口腔外科学講座『智歯周囲炎の臨床的研究』